Adolfo Albán Achinte: la libertad de pintar

- De lo impreso a lo digital: 15 años de historia viva de Co.marca - 18 de julio de 2025

- Ministerio de Igualdad y Equidad: una promesa política hacia las mujeres con una ejecución pendiente - 4 de mayo de 2025

- Un monólogo sobre las loterías y su rol en la economía colombiana - 4 de mayo de 2025

Adolfo siempre ha pintado lo que siente, capturando la luz y los sentimientos en sus trazos. Cuando pinta rostros y figuras humanas, no solo representa, sino que siente lo que representa. Sus pinturas, su obra que va más allá del objeto creado, tiene vida propia.

Escrito por: Luna Mafla

Detrás del canto, detrás del cuadro

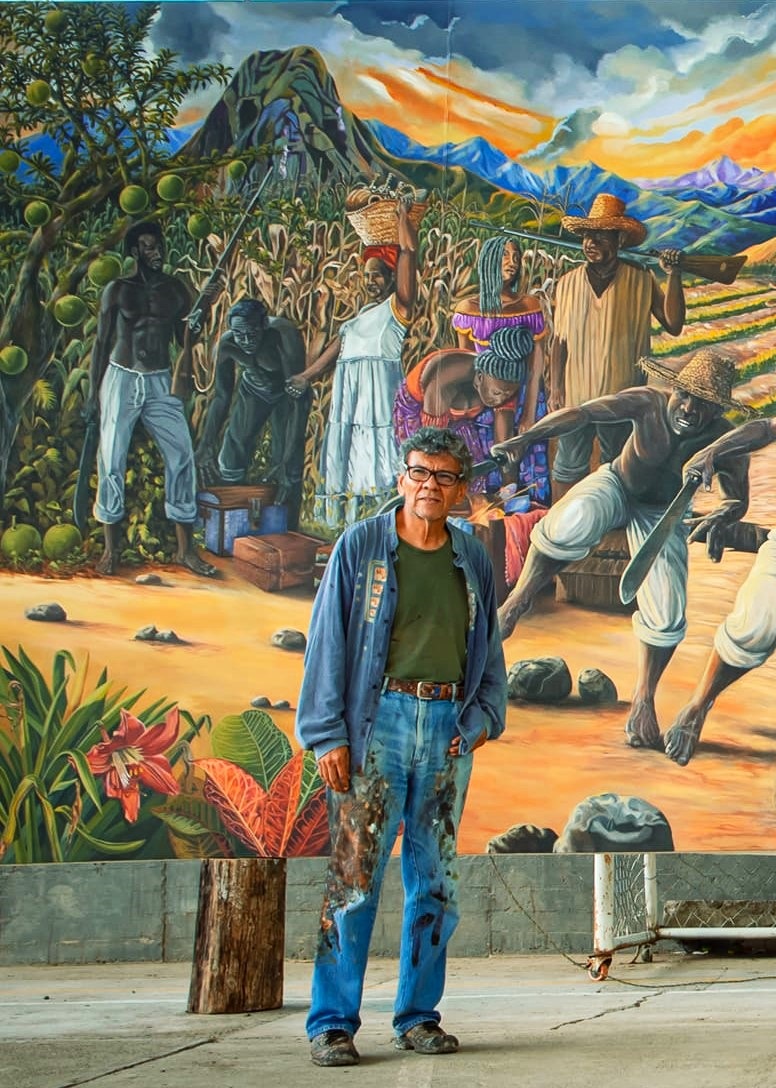

Una pintura de 6.80 metros de largo por 3.0 metros de alto descansa fuera del Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca: un acto disruptivo en sí mismo. Sobre el lienzo reposan las imágenes de una tierra viva: al fondo se alza la Cordillera Occidental, eterna vigía que protege las figuras dentro y fuera del cuadro. Los trazos de pintura acrílica que parecen moverse, se aglomeran para conformar un relato contado en tres escenas, sobre tres momentos de la historia de los pueblos del Valle del Patía: siglo XVIII y Juan Tumba, figura reconocida por su ejercicio de control territorial; siglo XIX, Los Macheteros, quienes lucharon contra el imperio español; siglo XX, El Descarne, práctica solidaria para el sustento de la gente.

El lienzo fue templado sobre un bastidor metálico desarmable, elaborado por Martín Álvarez, metalistero del Estrecho, Patía. Allí está la pintura, que conversa con el espectador a través de sus colores. El paisaje se debate entre el verde del follaje y las montañas, el color pardo del suelo, de los cuerpos bañados por el sol. El mismo sol que rebota en el suelo de los caminos del Valle del Patía y se cuela entre las hojas de los árboles cuando se llega hasta las tierras, donde alguna vez existieron los hombres con machete y sombrero del cuadro; el hombre montado a caballo de la derecha, el grupo desollando una vaca. Al costado izquierdo, mujeres y hombres laboriosos ejerciendo su parentela.

Un Canto a la Escuetería es el nombre del mural. Una historia que permanece en la oralidad de los pueblos y en la sangre de su gente, que cuenta la valentía de su lucha por la libertad y autonomía. La que bien se canta en el himno del municipio de Patía:

Exaltemos todos

Al Patía con amor

Raza de valientes

Adorada por el sol

Toda una historia contada con las manos y el pensamiento de un artista, también disruptivo.

***

El maestro Albán conserva la calma en el andar, la discreción en la forma encorvada de su cuerpo y la sencillez a la hora de vestir. Cuando habla la forma de la voz se riega suavemente, igual que el murmullo de un río que avanza hacia el mar: de color azul. Un eco queda sonando un rato, como suspendido en el aire, antes de dar paso a la siguiente palabra. De alguna manera, ese movimiento de la voz recuerda al retumbar de los tambores que se escuchan por las tardes en El Tuno, rumor lejano, en alguna parte de la tierra que no es la tierra como la conocemos.

Las oraciones que se forman pausadamente aguardan segundos antes de salir. Cada idea que brota es asida con premura, procurando que no se esfume en la vastedad del tiempo. Cuando alguien se aproxima, y el maestro Albán vuelve la cabeza, atento a un probable saludo, el cauce de la conversación se detiene. Sus estudiantes pasan al lado, se acercan: “Buenas tardes, maestro, ¿cómo está?”. Hablan un poco o no va más allá de la formalidad, pero ese saludo siempre va acompañado de una sonrisa y unos ojos llenos de cariño y gratitud profunda.

Los dedos que se extienden al hablar, igual que la posición de las manos, recuerdan los trazos y pinceladas de un artista. Un pintor que lleva gafas, tiene el cabello crespo y cano. Un maestro quien no se preocupa por sentarse en una acera, el borde de una fuente, la cafetería de una universidad, un parque de la ciudad o un café. Porque sentarse a conversar (allá, en el territorio o acá en la ciudad) al igual que la pintura, es un ritual en sí mismo, es evocar. Conversar con el maestro es volverse río entre tantas palabras, imágenes, colores y recuerdos.

Adolfo Albán, con su ropa del oficio, en El Tuno, Patía

Foto: cortesía Adolfo Albán

***

Actualmente está adscrito al Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca y es profesor del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Durante 65 años, la vida de Adolfo Albán Achinte ha de estar atravesada por los cruces. La ideología colonial dominante que coexiste junto a él, está allí, a su lado, alrededor. Sin embargo, él la recibe de forma amable y la cuestiona. La revisa y a través de la docencia, la transforma. Desde su diario vivir cuando saluda o cuando se plantea como un sujeto social y pregunta sobre sus orígenes.

Desde antes de nacer Adolfo Albán ya era el encuentro entre dos mestizajes. El padre, mulato, oriundo del Valle del Cauca, fue un trabajador que ejerció el oficio de albañil, recorriendo el territorio para subsistir. La madre, patoja, dedicada a las labores del hogar, emigró hasta la ciudad de Cali y es allí donde se dio el encuentro de estas dos sangres.

En ese entonces, el padre viajaba con frecuencia por el departamento para encontrar el diario de su familia y en esa búsqueda, fue contratado por un ingeniero y empezó a trabajar en el municipio de Bugalagrande, lugar reconocido por su iglesia y su patrono. Adolfo Albán había nacido en Cali el 18 de junio de 1958. Quince días después, él y su madre viajaron de regreso a ese pueblo para poder reunirse.

Una vez establecidos, para ambos padres fue necesario instruir en sus hijos la importancia del estudio, pues esa era la vida que podían ofrecerles: “Ustedes tienen que prepararse para la vida, y es con el estudio que van a lograr desarrollarse como personas en la sociedad, y suplir las necesidades fundamentales de un ser humano”.

―Nos inculcaron eso —dice el profesor Albán.

Él, sus hermanos y hermanas fueron criados por la disciplina férrea de su padre, que no era en vano, pues el propósito de educar a los hijos de esa manera era prepararlos para la vida que seguía delante de ellos.

―Hoy en día uno lo agradece, justamente porque uno requiere de cierta disciplina para sacar adelante los proyectos en los que uno se compromete.

***

Ubicada sobre la Cordillera Central, el municipio de Bugalagrande, regala a Adolfo Albán la riqueza visual del paisaje interandino con sus cordilleras enmarcando el valle, como una sábana tejida de verdes asomándose en el fondo, cubriendo la mayoría del territorio; alzándose, cuando inicia el cielo, en trazos amarillos, rojos y naranjas. Así nace en él la impresión de la luz y la fascinación por los colores cálidos en dos momentos: el amanecer, que es el comienzo; y el atardecer, al final del día. En otras palabras, la vida y la muerte, repitiéndose cíclicamente. La faceta artística del profesor Albán empezó desde temprana edad.

—De niño yo tenía un interés especial por el color, y de hecho, la relación mía durante toda la vida con la realidad ha sido cromática. Yo veo fundamentalmente colores, más que formas. Y yo recuerdo que los juegos míos de la infancia eran coger colores y echarlos en vasos y mirarlos. No era que supiera mucho de la combinación de los colores, claro, los hacía también ahí. Era más como observar el color.

Es que al maestro el arte le atraviesa la existencia y no podía ser de otra manera. Por ello, estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia. Por eso que se refieran a él por lo que es: Maestro en Bellas Artes con especialización en pintura. Su interés por seguirse formando académicamente lo lleva a realizar una Maestría en Comunicación y Diseño Cultural, en la Universidad del Valle; y posteriormente, sus estudios de doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, le permitió graduarse como Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos.

***

Hay un pueblo en el municipio de Patía, al suroccidente del departamento del Cauca, en el que la música se toca por generaciones. Se llama El Tuno, por las plantas de tuna que encontraron las primeras personas que llegaron allí. Como una tonada que pudiera cantarse en estrofas, la historia va de la siguiente manera: cuatro hermanos Llanos se casan con cuatro hermanas Daza, y desde la consanguinidad, el diálogo y el respeto a los mayores y mayoras, la estirpe de los tuneños mantiene su esencia hasta el día de hoy.

Para entrar al Tuno se llega hasta el corregimiento de Patía, salida sur por la vía Panamericana. Hay un desvío y un cartel que dice: “Ruta de la Libertad”, “Museo del Violín Caucano”. Hay que recorrer unos cincuenta minutos a pie de una vía de piedras y tierra. Los pies hacen crujir los guijarros, al fondo se escuchan las chicharras y de vez en cuando aparece el gorjeo de los pájaros que cantan. Los árboles se arquean formando un túnel.

A los costados del camino hay potreros con vacas descansando, en silencio. El paisaje vacuno sigue presente en la historia de los pueblos del Valle del Patía. Un par de cauces ya secos por la época de verano, una ciénaga pequeña con agua estancada da cuenta del paso del tiempo y de las estaciones. El cielo es de un azul límpido, intenso, sin nubes. Arriba está el sol, que cae sobre los cultivos de limón tahití y sobre las parcelas de tierra sin divisiones. No hacen falta en este lugar. Hay silencio, pasos que caminan y levantan algo de polvo, y de vez en cuando se escucha el sonido de una moto acercándose, y una voz viva y amable.

“¡Buenos días!”, se escucha un saludo de repente. Y otra vez, “¡buenos días!”, “¡adiós!”.

Llegar al Tuno es como despertarse luego de una tarde de buen sueño. El ambiente tiene esa coloración amarillenta, tranquila, reposada. Los muchachos se reúnen para jugar al fútbol en la cancha con techos altos, donde suelen haber presentaciones y actos culturales en los tiempos de reunión. Las hojas secas y algunas ramas desperdigadas en los caminos indican que el verano está llegando cada vez con más viento.

Los vecinos se sientan a conversar en el porche de las casas de los otros vecinos. Hay pinturas en las casas de fachadas repintadas con diferentes colores, antes, hechas en bahareque y guadua. Las pinturas son de manos, rostros, música, son las huellas dejadas por un pintor de cabello cano y sonrisa reposada, cada vez que regresa a la comunidad que lo acogió. Algunas fueron hechas por sus estudiantes y algunas amistades.

Pintura hecha por Juan Carlos Ocampo, amigo de Albán, en la fachada de una vivienda en la vereda de El Tuno.

Foto por: Luna Mafla

***

Entre su título universitario y su doctorado pasaría mucho tiempo. Mientras tanto, Albán, al igual que su padre, retomaría la condición nómada para recorrer el territorio. Al principio, en su pueblo, abrió una academia de arte, donde enseñaba sobre lo que había aprendido. El paso por la universidad, lo nuevo que ve, las personas con quienes conversa, todo eso sembró en él una preocupación transversal sobre su oficio y sobre cómo se estaba pensando el arte en ese momento. Albán pronto comprendió que la cultura es un elemento mucho más denso que no podía reducirse únicamente a las expresiones artísticas. Además, había una discusión alrededor de lo que expresaba la obra, en una época donde el artista no tenía nada más para decir, salvo lo que creaba materialmente.

—Había maestros que nos insistían mucho en la técnica. Y yo digo: sí, hay que ser buen técnico: las cosas hay que hacerlas con oficio, pero hay que desarrollar el pensamiento para que lo planteado en el arte tenga un asidero a partir del análisis que uno haga de la sociedad que le ha tocado que vivir, en la época que le ha tocado que vivir.

En 1988, Albán llegó a Popayán, lugar que le permitió adentrarse en los demás municipios. Poco a poco, fue descubriendo en medio de tantos tonos de blanco, esos colores escondidos en el Cauca. Primero, a través de sus atardeceres tan rojos, extraños para un cielo tan roto como este y tan poco usuales en los climas templados. Pronto empezaría a trabajar como instructor en talleres de pintura para pensionados y en algún momento, la trabajadora social Alexandra Rodríguez Ibarra, le planteó un proyecto pequeño: que fuera coordinador de unos talleres de manualidades en La Casa de la Cultura Plutarco Elías Ramírez, en El Bordo, Patía, hacia el sur del departamento, donde el contraste climatológico es total, con soles fulgurantes. A esos talleres, asistían, entre otras personas, maestras en proceso de pensión del Valle del Patía.

—A mí me causó mucha curiosidad la oralidad de ellas: hablaban todo el tiempo. Ellas hacían (las manualidades) y estaban conversando. Se reían, contaban anécdotas y cantaban. Yo empecé a preguntarles por eso. Esas canciones ¿qué eran? Entonces me acerqué a los alabaos, que es la música fúnebre para los adultos, a los arrullos de angelitos, al bambuco patiano, por ejemplo.

Así fue como empezaron a conversar. Esas mujeres mayoras, poco a poco le expresaron una preocupación al maestro:

—Ellas me decían: “Es que Adolfo, la cultura de nosotros se está perdiendo porque a la juventud ya no le interesan las tradiciones” —contaban casi como un lamento.

— “Es que mire: la música de antes ya no se baila, ya no se toca el bambuco, porque los músicos de cuerda están desapareciendo. Las músicas fúnebres ya no se cantan en los velorios ni en los entierros. Y la comida de antes ya no se prepara”.

Albán se dio cuenta de que era otro el tipo de trabajo que se debía hacer en esos lugares. No necesitaba seguir orientando talleres, sino, un proyecto de recuperación de saberes que aún conserva, escrito a mano, dice él.

—Eso es lo que yo sostengo hoy en día. Tuve mucha fortuna porque me quedé sin empleo, pero allá había mucho trabajo sociocultural que hacer. Yo me dediqué a ese proceso. Estuve cuatro años viviendo en el territorio. A mí la gente de allá me daba la comida y yo dormía en donde la gente me recibía.

Durante el tiempo en el que anduvo por esos lugares, conoció muchas dinámicas de solidaridad de la gente de los pueblos del Patía. En primer lugar, en la manera en que reciben a los visitantes y cómo ayudan a las personas de su comunidad en necesidad económica. En otras instancias también, de orden más social, como los funerales, por ejemplo. Una vez, estando en un velorio al que fue invitado, alguien le comentó:

—“Adolfo, usted tiene que conocer la comunidad de El Tuno, porque allá todos son músicos, todos tocan instrumentos”. Y a mí eso me causó curiosidad. “¿Una comunidad donde todos son músicos?”, y me dijo: “Sí, usted que está interesado en estas cosas tiene que ir allá”. Y fui. Una vez con un compañero me llevaron en una moto.

***

Rosalía Ibarra, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, Lideresa de Programa Social, quien se dedica a labores propias del hogar y es panadera, comenta que cuando ella llegó desde Patía hasta El Tuno, el profesor Albán tenía ya 25 años. Que desde entonces va a verlos en navidad y lleva regalos a los niños de la vereda. Todos los años, siempre. Se estaba el 24 de diciembre todo el día allá y luego se iba a visitar a sus padres.

El maestro Efraín Llanos es un músico empírico, miembro de la agrupación Son del Tuno, que ahora se encarga de enseñar a las próximas generaciones. Él es quien marca el compás en las presentaciones. En sus manos prodigiosas y en su sangre bulle la herencia cultural del saber interpretar los instrumentos, de hablar con las cuerdas para hacerlas sonar. Lo hace de memoria, desde muy pequeño. Él recuerda estar muy niño cuando el profesor Albán llegó hasta allí.

―Él llegó acá al Patía preguntando por la cultura, que a dónde podía conseguir gente que supiera de cultura. Entonces en el Patía fue que le dijeron: “llegó a la parte perfecta porque en la vereda El Tuno hay una gente que hacen música y les gusta mucho la cultura”. Acá estaba en ese tiempo el grupo de músicos que todavía no se llamaba Son del Tuno.

Estos encuentros culturales son parte del proceso que lleva a cabo el profesor Albán desde que llegó al territorio, hace 35 años. De ese proceso nació la agrupación de mujeres mayoras Las Cantaoras del Patía, y lo que hoy se llama Son del Tuno. Además de la música, también se enfocaron en rescatar las tradiciones orales, los bailes, la comida típica…esas aristas de la cultura en donde el arte es una de las tantas formas de expresión de los elementos culturales y tradicionales de una comunidad.

Don Virgilio Llanos es un personaje referente en el Valle del Patía. Compositor, director de la agrupación Son del Tuno y también médico tradicional. Su labor es recordar a la gente los valores y la importancia de reconocerse como comunidad tuneña. Hijo de Emiliano Llanos y Ascensión Daza, es la columna vertebral de los habitantes de El Tuno. Al igual que lo fuera doña Pimpina (Q.E.P.D) quien con su vara enseñó a las generaciones mayores. Maestro de la escuela de la vida, es un gran y querido amigo de Albán desde hace muchos años. Amable y buen anfitrión, dentro de su casa, en una pared cerca de la sala, se encuentra un retrato que el profesor Albán le dio como regalo.

Virgilio Llanos. Maestro, compositor, líder de la comunidad de El Tuno

Foto por: Luna Mafla

Andar escueto es…

En Galíndez vive María Dolores Grueso o como le dice la comunidad “La profe Lola”, la “Maestra Corrida”. Una docente que durante toda su vida se ha encargado de desarrollar, fomentar y difundir la “Pedagogía de la Corridez”, modelo educativo que busca vincular los saberes del territorio a las aulas y a la vida de sus estudiantes. Adolfo Albán, que por su cercanía con el tema es encargado de participar en la sistematización de esta pedagogía, escuchó en una de las reuniones con la organización Save The Children una frase que se quedó grabada desde entonces.

Cuando surgió la oportunidad de crear el cuadro y ponerle título, él pensó en esa frase: “Es que esta pedagogía es un Canto a la Escuetería”. Él preguntó qué significaba esa expresión tan particular (igual que muchas otras en la forma oral del dialecto del Valle del Patía), a lo que la profe Lola respondió.

—Andar escueto es andar libre, sin ataduras. Es andar sin nada que lo retenga a uno. La Escuetería es la libertad.

Para Adolfo Albán pintar ha sido libertad. Siempre ha pintado lo que siente, capturando la luz y los sentimientos en sus trazos. Cuando pinta rostros y figuras humanas, no solo representa, sino que siente lo que representa. Sus pinturas, su obra que va más allá del objeto creado, tiene vida propia. Se desliga de él una vez terminado el proceso creativo. Así aprendió a vivir. El valor agregado de una pintura no es compatible con la experiencia emocional. Su paleta son las historias y la gente misma, con sus vivencias y su cultura. La academia de la vida es ese gran lienzo, y cada conversación, una obra de arte.

Cuando el mural estuvo terminado, fue despedido en el territorio. Una vez acabada la creación, una vez que recibió la energía de los artistas, el mural salió del Valle del Patía para quedarse en la Universidad del Cauca en un acto protocolario de entrega, como si ese mural fuera otro más de la comunidad que se fue en un largo viaje.

Foto: cortesía

La luz cuando atraviesa los cuerpos

Al lado de la casa de Virgilio Llanos está la casa del profesor Albán. Una casa amplia de colores naranjas, con grandes ventanales de marcos azules. El ladrillo expuesto corresponde a la manera en que se construyeron las casas de la comunidad. Es una casa que recibe a las personas que entran en ella. Una casa de todos.

Para el profesor, el color naranja representa la energía, la vida. El color azul, en cambio, es la calma absoluta. En su propio lenguaje, la muerte. El color azul, dice el maestro Albán, es el color que lo representa. Pero su espíritu es naranja, de seguro. O es ambos y siempre ha sido ambos. Algún día será de color violeta, para él, un color trascendental espiritualmente.

—Yo no sé si hoy en día pienso en El Tuno o siento en El Tuno. Yo creo que ya he trascendido de “el pensamiento de un recuerdo de un lugar”, a la “sensación del lugar”. Y digamos que yo, cuando siento al Tuno en el verano, entonces están los ocres, los sienas, porque todo se va volviendo amarillento, porque todo se va secando —dice y el respeto por ese sitio se nota en su voz.

—Cuando están los naranjas, por ejemplo, son para mí los atardeceres y los amaneceres encendidos. Porque hay una hora más de luz. Y cuando están en los periodos de mayor precipitación de lluvia, pues están los grises, están los verdes muy intensos de distintas tonalidades. Y los azules también. Por ejemplo, ahora se estaría en el tránsito.

Después de 35 años siendo uno más de El Tuno, el maestro es capaz de notar los cambios mínimos del color. En medio de la entrevista, Albán me comenta un deseo escondido, luego de llegar al Patía en 1988. Después de una conversación con el maestro Francisco Zuluaga, Albán quiso hacer un estudio de esas diferencias climáticas de las épocas del año. En sus propias palabras “un estudio sobre la cromática del Patía”.

—Quizá El Canto a la Escuetería es como el resumen de mi vivencia cromática en el territorio. Digamos que para mí esa obra es importante, más allá de la narrativa histórica y de la reivindicación que se hace de un territorio, es porque yo quería pintar la luz del Patía. Mi gran desafío en ese mural fue pintar la luz del Patía. Y yo creo que lo logré.

Los jóvenes estudiantes se escuchan conversando al fondo. Para ese momento el sol de la tarde se antoja amarillo, y quizás, queriendo hacer parte del relato, busca despacio las manos del profe. Pero el sol, acá en la ciudad a esa hora es tímido y prefiere observar desde el patio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

—Yo podría responderte con ese mural. Yo siento al Patía así como está, con esa luz, porque es una luz maravillosa la del Valle del Patía. Mi retina ya está afectada por todas esas sensaciones. Y para mí, ad-portas de irme de la universidad, me alegra dejar en este recinto donde estuve tantos años, una parte de la luz del Patía.

En ese Canto a la Escuetería, canto de voces milenarias, que tal vez sonaría como bambuco, arrullo y alabao a la misma vez, allí también vive la esencia de Adolfo Albán. Y en las personas de la vereda de El Tuno, en los pasos andados en el Patía. En cada casa pintada, allí está Albán, pintando eternamente, libremente, escuetamente.

Reacción

Contenido Relacionado

Reacción

Contacto

- Universidad del Cauca - Departamento de Comunicación Social - Sede de Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia

- Tel.: +57 3104184974

- Mail : co.marca@unicauca.edu.co

Enlaces de interes

- Co.visual

- GIEC - Grupo de Investigación y Estudios en Comunicación

- ECCO - Estudios Culturales y de la Comunicación

©2025. Co.marca

©Universidad del Cauca